工作上的一些事情让我头痛。

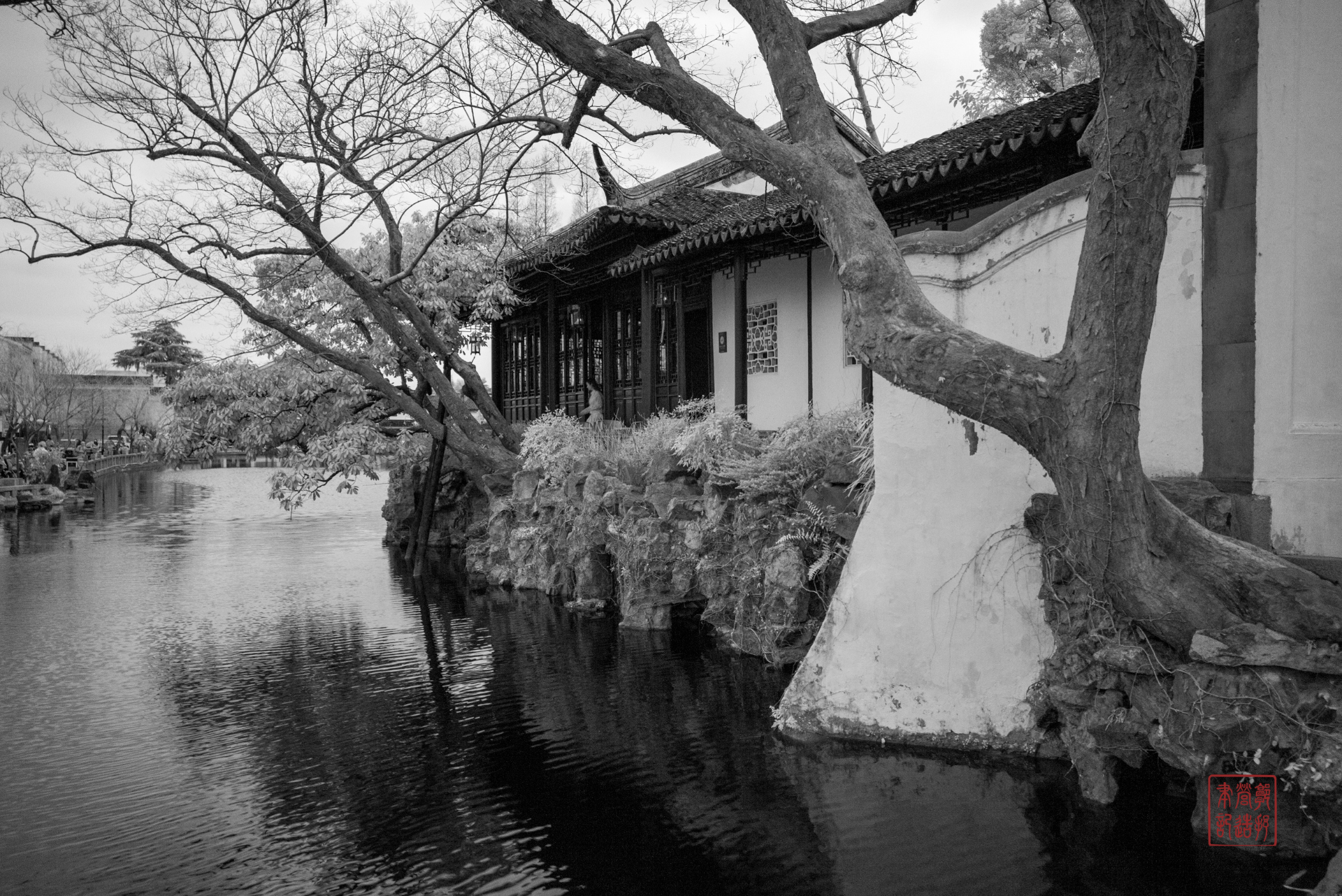

头痛的我,在一个阴霾的清早来到了沧浪亭。

沧浪亭是苏州乃至江南最古老的园林之一。园林因其内的沧浪亭而得名。

进入院子,我并没有先去那座著名的亭子,而是直接绕到了后部一组不太起眼的建筑——翠玲珑。

这组建筑的确不太起眼,连园林官方贴在墙上的建议游览路线,都把它完美避开了。

但这组建筑却被王澍无数次地访问和琢磨,并且把他在此获得的心得写到了《造房子》一书中。学建筑的同学们可以找来读一下——特别痛快、有启发的一本书。

顺便提一下,业界一直在争论究竟是王澍还是刘家琨谁更应该获得普里兹克奖。现在刘也拿到大奖了,也该消停一下了。多花点时间看看他们做的东西,想的问题,岂不更好?

我直奔翠玲珑,是奔着王澍去的。我想看看究竟是一个什么样的所在,能让这位叛逆的建筑师造访数十次。

但去了之后,我就忘掉王澍说了什么了。或者说,他说过什么或别人说过什么已经不重要了。我直接被这几间简单的房屋吸引住了。这里的确太简单,又太特别了。

简单在于,设计师所做的就是把三个大小不一的矩形房屋对角相连,串成一根斜线。然后在每个房间四面开窗,窗外用翠竹环绕。

特别在于,每面墙上都设有窗户,窗户有的颇大,有的很克制;窗外的空间也不算大,竹子离得不远。在它稍显幽暗、慢慢变换的室内光线下,你会感到一种沉静的愉悦。你不想干别的,就想在那里待着,坐下来,下盘棋,翻翻书,喝口茶。

由于周围空间不大,又有翠竹环绕,你简直就是在不知不觉中进到里面去的。在这个环境下,你根本不会,也用不着去关心建筑物本身。你不住要抬眼看看摇窗的竹影,却很快又会收回心神。你的感觉就是一种舒畅的自在。

在一个什么都拼了命想要抓住你眼球的时代,这确是一个让你有松弛感的地方。这里没有哪怕一个细节是刻意要你非看不可的,但你就是不住地想要到处看看,想要往外面瞧瞧。你却并没有看到什么,只有一种通透又安心的感觉:用不着费劲探寻再往外还有什么存在的那种通透。慢慢的,你就放松下来了。这种松弛感却绝不包含哪怕一丝懈怠。你就想面带微笑地呆在那里,做点开心的事情。

用时髦一点的话说,在这种环境下,你不会产生多巴胺,感到亢奋,充满好奇;但你的内啡肽会提高,你会感觉到一种疼痛和烦恼消失后的愉悦。

的确,在这里盘桓良久后,我的头没那么痛了。

出得翠玲珑,穿过明道堂,出来便看到矗立在小山之上的沧浪亭。“有亭翼然”四个字拿来形容这沧浪亭恐怕再合适不过,宋式亭阁的轻盈与山野气象扑面而来。

正好一千年前,苏舜钦刚刚修得此亭,常在亭中饮酒。当时的沧浪亭,位置比现在更靠近水边,四周被竹林环绕。可以说相当有“野趣”。300年前重修时,将亭子挪到了现在的小山岗上,并且沿水修建了复廊。

悲催的是,站在亭子里,复廊的屋顶刚好把水面遮住了。而其他新增建筑,则挡住了远处的山景。为此甚至不得不在园区后部修建了一个三层的”看山楼“作为弥补。而作为核心的沧浪亭,却少了几分宋代那种闲云野趣,开朗舒阔。

话虽如此,现状的沧浪亭及环亭周边,仍然是步移景异,古木参天,让人流连忘返。

在面水轩要了一壶清茶,处理了一些工作。我又陷入沉思:中国传统园林,作为世界园林中最为独特、最难以复制、最自成体系的存在,它的速成秘诀是什么?为什么一个经典的大型园林可以在三两年内成型,而西方大型园林动辄要十年以上的工期?为什么说园林设计和建造是"七分主人,三分匠人"?

除了中式园林更注重借景、留白、以小见大之外,其主体建筑能够快速完成的关键在于模块化思维的彻底且深入的运用。

中国人的建筑很早便发展出成熟的模块化思维,形成覆盖全要素的制式规范。从梁柱到斗拱,从柱基到瓦当,乃至配色纹饰皆有定规,且能按制式预制、现场组装。以《营造法式》为例,其将瓦件分为八等,每等对应特定建筑体量与功能——在搭建起整套“营造操作系统”后,设计师无需深究工程细节,只需把握选址、朝向、尺度等顶层设计。当技术被封装为标准模块,文人便能以诗画修养为算法,在园林中编写空间程序。

不论是翠玲珑这般消解体量感的建筑群,还是沧浪亭这样精雕细琢的单体,它们的斗拱梁柱、瓦当滴水皆严格遵循范式。这绝非个案:中国古典园林95%的主体建筑皆为矩形空间单元,通过体量缩放与轴线偏转构成园林骨架。串联其间的游廊、亭榭虽形态万千,仍在材分框架内沿用标准构件——如同用同一套乐谱演奏出万千变奏。

这种情况下,设计师(通常是园主)的精力得以专注于风水选址、景观动线等整体规划,以及楹联题跋、碑刻配画等文化内容。这些恰恰是文人的专长——他们有传统文化长期的熏陶,有诗书画的审美训练,利用数千年来积淀下的营造系统,在模块化加持下创造出了超越工匠认知的永恒园林。

茶盏见底时,面水轩的倒影碎成粼粼光斑。手机屏幕上的邮件提示仍在跳动,我不禁自问:当数控机床轻松迭代出超越《营造法式》的精密构件,当智能建模遍历所有的空间变量——我们握着比苏舜钦更严密的模块体系,是否叠得出比他更野逸自由的山水?